Une des toutes première fois où j’ai rencontré Mireille Gansel, c’était en 2005, lors d’une soirée au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, consacrée à l’œuvre poétique de Nelly Sachs, dont elle venait d’achever la traduction.

Une des toutes première fois où j’ai rencontré Mireille Gansel, c’était en 2005, lors d’une soirée au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, consacrée à l’œuvre poétique de Nelly Sachs, dont elle venait d’achever la traduction.

(Nelly Sachs est née et a vécu à Berlin jusqu’en 1940 – précisément jusqu’à « la nuit de cristal » ; comme Paul Celan elle a voué sa vie au « peuple juif assassiné par la Shoah » ; elle a été la première femme poète juive à recevoir le prix Nobel de littérature.)

Lors de cette soirée, Mireille Gansel avait esquissée sa méthode de traduction de cette œuvre exigeante, ultime. Elle avait dit que cela commence par une extrême écoute de l’autre. Elle avait donné quelques éléments comme l’importance de la pensée hassidique ou de cet allemand d’Europe centrale – non pervertie par les nazis – où il y a beaucoup de place pour les sensations, l’imagination et la mémoire. Mais elle n’avait pas été plus loin et n’avait pas dit en quoi cette langue lui était particulièrement familière.

Avec Traduire comme transhumer, c’est-à-dire huit ans après, elle a relevé le défi d’expliquer jusqu’au bout sa démarche, de nous donner les circonstances et les motivations profondes qui l’ont amené à traduire Nelly Sachs ainsi que d’autres poètes, comme Reiner Kunze, Brecht, To Huu, qui ont beaucoup compté dans sa propre histoire personnelle. Elle nous révèle en quelque sorte ses codes secrets.

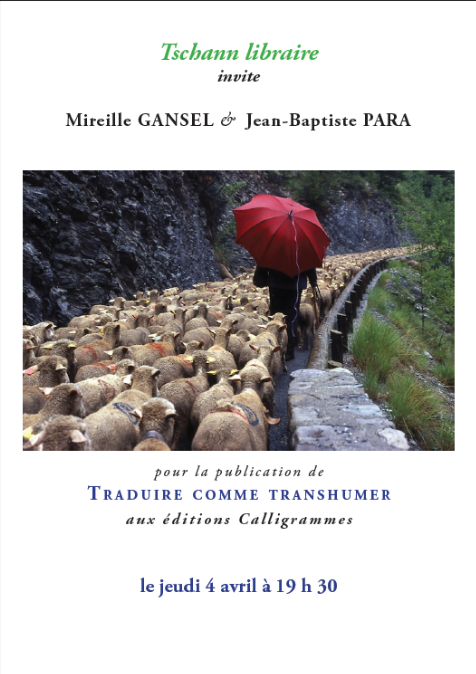

Pour elle, être traducteur signifie ouvrir une fenêtre sur un « paysage humain », un territoire, une histoire. Ses chemins de traduction sont des chemins de transhumance sur les terrains de la vie. Ils sont « exils volontaires » et témoignent de sa mobilité politique et intellectuelle. Ils stimulent « le principe de multiplicité », rendant le monde plus riche et plus fascinant.

Livre archipel, c’est une hétéro-biographie qui fait l’éloge de l’hospitalité, qui dit sa dette envers ceux qu’elle a rencontré sur ses chemins de transhumance. Mais c’est aussi une autobiographie où l’on perçoit sa passion du dialogue, de l’échange intime et respectueux, notamment avec les survivants de sa famille, rescapés du nazisme. Avec ce livre elle épure sa double vocation, qui est d’une part l’écoute vigilante et attentive (l’écoute et la rencontre de ceux qui « se souviennent encore »), d’autre part la parole qui est de dire l’injustice, le scandale, la misère qui frappe « l’humain dans l’homme ».

Mireille Gansel a écrit ce livre en poète. Naviguer, comme elle le fait entre les grammaires, les syntaxes, les différents souffles et chants des langues, lui a permis indubitablement de créer son propre style d’écriture, sa langue intérieure : la désignation précise et le sens sans équivoque. En même temps son attachement à la nature, à la terre, l’amène à être très attentive aux infimes nuances et couleurs des mots, lorsqu’il s’agit de désigner les objets du monde réel. Il y a là une parenté avec l’ethnologue Eugénie Golstern qui a mené un patient travail de collecte des dénominations du bâti, des objets-jouets, des coutumes dans les villages des alpages. Une parenté de démarche avec cette ethnologie participative.

Pour finir, je dirais que c’est le livre d’un écrivain qui se situe dans «l’entre des langues» : et c’est littéralement la situation du poète. Son va-et-vient entre différentes cultures, différentes aires de mémoires, est une invitation à quitter la posture d’identité, de sédentarité, et à voir combien il est important de rester sensible à l’autre, à ce qu’il a à nous dire.

Yvan Guillemot